Parade Film-Film Berorientasi Festival di SAF 2018

Setelah perhelatan tari di malam kedua Silampari Arts Fair (SAF) 2018, 11 November 2018 itu pemutaran film-film terpilih akan menjadi sajian yang tak kalah menarik sebelum kemudian hajatan akbar itu.

Kabar yang beredar sebelum acara bahwa “film-film yang akan dipertontonkan kaya akan muatan lokalitas dengan teknik garapan berkelas” tentu saja memantik keingintahuan penggemar film di Lubuklinggau dan sekitarnya.

Film-film yang diputar di gedung teater kecil Lubuklinggau itu bukan hanya menambah kekayaan wawasan audiens akan film-film lokal berkelas, namun juga menjadi saksi bagaimana Lubuklinggau dengan lokalitasnya mampu (di)hadir(kan) kepada publik di mana pun berada dengan film sebagai jembatannya.

Silampari Arts Fair (SAF) 2018 ialah suatu perhelatan seni akbar yang diadakan bennyinstitute dan Dewan Kesenian Kota Lubuklinggau (DKLG) dengan dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Pada tahun ini SAF mengambil tema “Alihrupa : Kata ke Visual.” Tema itu diterjemahkan dengan baik oleh para kreator terpilih, tak terkecuali keempat film yang tayang di m malam terakhir itu.

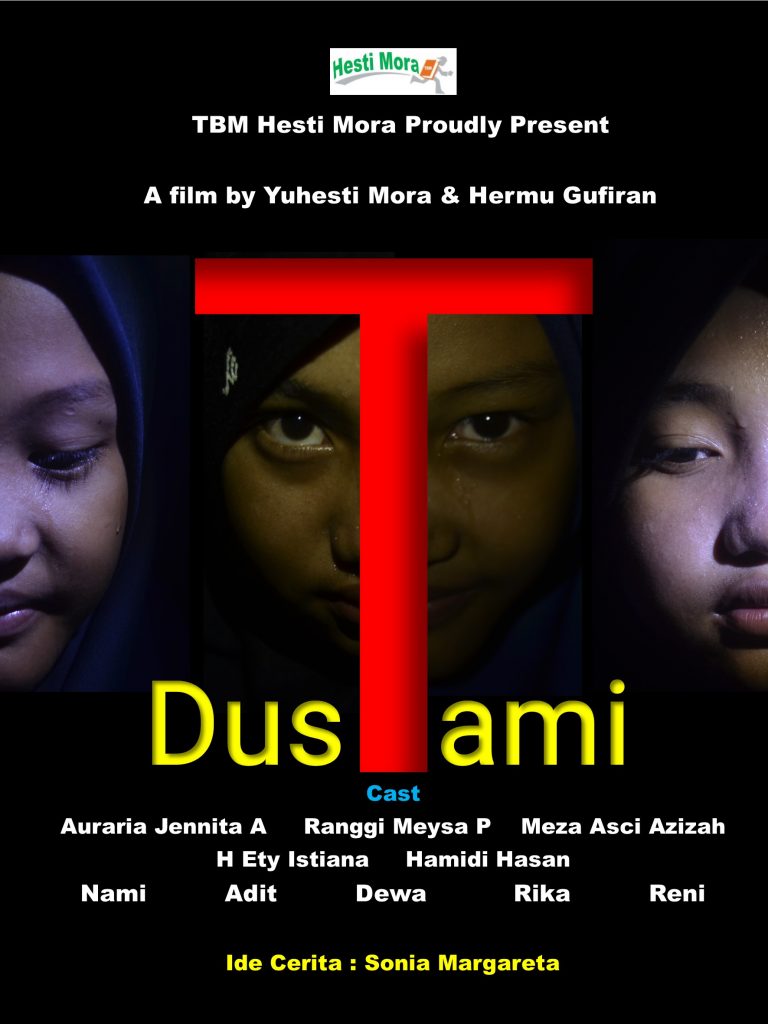

Film yang pertama diputar malam itu berjudul “DusTami”, produksi mutakhir TBM Hestimora. Film ini merupakan karya dua anak muda berbakat, yakni Yuhesti Mora, sang pecinta Sains dan sastra dari Michio Kaku dan Haruki Murakami, dan Hermu Gufiran seorang siswa SMPN 5 Lubuklinggau. Mereka berdua menggarap sebuah drama dengan durasi yang terbilang sangat singkat dan banyak menimbulkan pertanyaan bagi para penonton dikarenakan film ini menampilkan open ending. “DusTami” mengisahkan Kisah dua anak perempuan —Dinda dan Tami—yang menjadi sauadari tiri. Mereka berdua mengalami pergolakan psikologis pasca ayah dan ibu mereka menikah. Tami yang merasa kecewa dikarenakan ayahnya menikah lagi dengan ibunya Dinda, secara terang-terangan mengekspesikan kekesalannya kepada keluarga barunya. Namun sikap Dinda sangat berbanding terbalik dengan Tami. Dia menerima dan mencoba mengakrabkan diri dengan saudara tirinya itu. Namun apa daya, kekesalan Tami malah makin menjadi-jadi. Tami akhirnya kabur dari rumah sehingga di suatu tempat dia menjerit sekeras-kerasnya dan menyadari apa yang dia perbuat merupakan suatu kesalahan.

Film ini membawa pesan psikologis bahwa ketika hendak mengambil suatu keputusan dalam berkeluarga (baca: menikah lagi), seorang ayah yang sudah duda atau ibu yang sudah janda hendaknya melakukan komunikasi dan pendekatan intens terhadap anak-anak mereka. Sayangnya, secara teknis, film ini agak kedodoran. Dibanding tiga film produksi TBM Hestimora yang berpartisipasti di dua kali penyelenggaraan Lubuklinggau Short Movie Festival (2017-2018) dan Lubuklinggau Student Short Movie Festoval 2018, “DusTami” adalah anak

tangga paling bawah dari kualitas penggarapan.

Karya berikutnya yang diputar yakni

“Tujuh”. Wak Anang yang merupakan seorang dukun kampung, tetiba sakit karena mendapati tujuh, santet semacam roket api, jatuh di rumahnya. Keadaan ini membuatnya terpuruk dikarenakan warga mengetahuinya. Bagaimana bisa tukang santet disantet? Hari demi hari keadaan wak Anang semakin buruk. Menariknya, film dengan muatan mitologi mistik lokal ini diproduksi oleh Retorica Pictures, rumah produksi dibawah payung Universitas Multimedia Nusantara (Jakarta). Sineas muda kelahiran Tanggerang, Erlangga Radhizka, membesutnya dengan cukup berani mengambil risiko. Ya, sineas muda yang malam itu berhalangan hadir, mengaplikasikan dialog-dialog dengan diksi dan langgam Lubuklinggau. Meskipun dialek yang dipakai sangat permukaan, pasaran, dan “abangan”, tetap saja di telinga orang-orang Lubuklinggau, terdengar janggal dan menggelikan. Meskipun begitu, tak urung, hal itu mampu menumbuhkan perasaan “bangga”.

Apabila biasanya kita menyaksikan film-film konsumi publik menggunakan dialek dan setting Jawa, Minang, Batak, atau Bali, kali ini Lubuklinggau. Lubuklinggau dengan Kayuara dan Talangrejo muncul secara verbal dan tekstual. Terlepas hal tersebut, film yang diadaptasi dari cerpen berjudul sama karya Benny Arnas ini digarap dengan teknik sinematografi dan penyutradaraan yang mumpuni dan kentara sekali bervisi “film festival”. Istilah terakhir ini kentara sekali bagaimana “patah dan tertatih-tatihnya” Dika membangun cerita mistik itu agar bisa “dimengerti” penonton (awam).

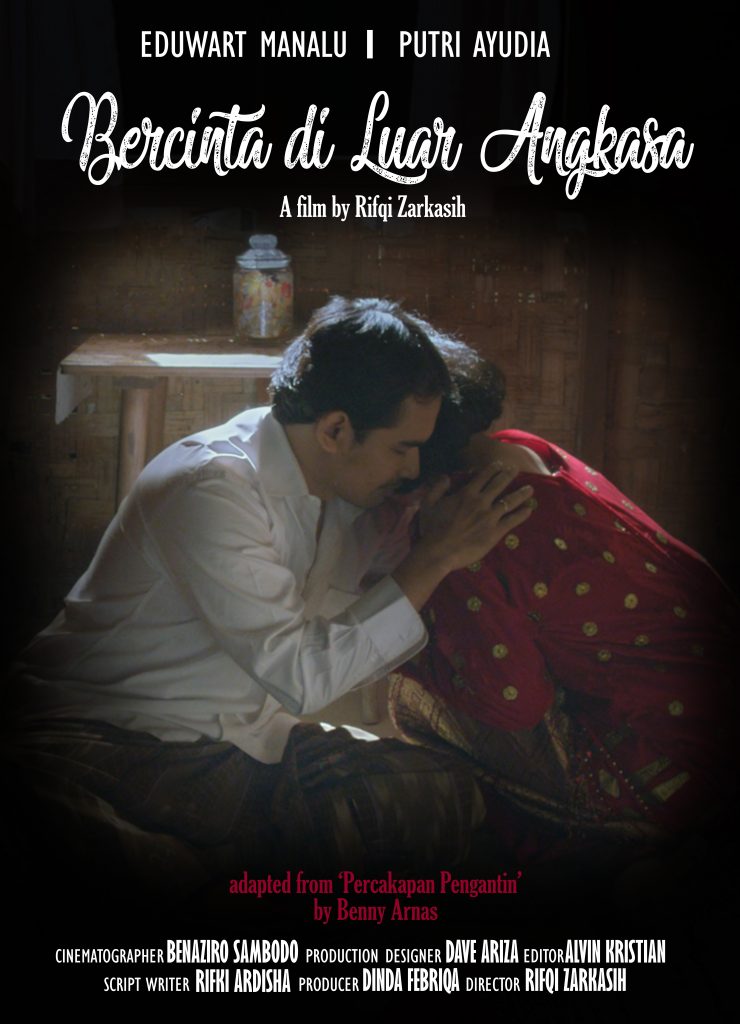

Karya yang ketiga yang dihadirkan malam itu yaitu “Bercinta di luar Angkasa”. Film ini diproduksi oleh sineas muda lokal

(baca: Rupit, Muratara) yang pernah meraih beasiswa 100% produksi film di kampus tempatnya belajar: Sae Jakarta: Rifqi Zarkasih. Film yang juga diadaptasi dari cerpen Benny Arnas—“Percakapan Pengantin”— ini bercerita tentang romantika-tragik antara sepasang pengantin baru bisu. Kebahagian yang tidak didapatkan oleh kedua pengantin tersebut dikarenakan sedikitnya undangan yang hadir plus teror cemoohan sebab mereka berasal dari keluarga cacat. Kesedihan ini ternyata membuat si pengantin perempuan justru menjauh ketika suaminya mendekat dan mengajak bercinta. Namun si suami tetap berusaha membujuk dengan caranya, hingga akhirnya mereka berdua mencoba melepaskan kesedihan mereka dan membiarkan sedikit kebahagian menghampiri.

Tak seperti “Tujuh” yang berani mengambil “risiko” dengan sentuhan verbal (dialog lokal), karya Rifqi yang satu ini sebaliknya. Meskipun hal

itu bisa saja disebabkan bahan baku “Bercinta di Luar Angkasa” yang memang mengetengahkan interaksi dua orang bisu, namun Rifqi “setali-tiga uang” dengan Dika, tampak kesulitan membangun plot yang mengalir, meskipun sejumlah sentuhan untuk membangun atmosfer kemurahan yang subtil itu tampak sekali “mati-matian” dihadirkan. Ini pula, sebagaimana “Tujuh”, membuat film ini dibuat bukan untuk pasar awam. Film festival oriented!

Film terakhir, ternyata menawarkan “rasa”

yang relatif sama dengan dua film sebelumnya. Digarap dengan sinematografi dan editing yang ciamik, namun menyisakan PR besar ihwal ketersampaian muatan (lokakitas) yang menjadi “daging” karyanya. Ya, “Mencintai Silampari” (Cinemapartner, 2018) karya mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas sriwijaya, Dede Yonas Saputra, yang pernah memenangkan Best Editing di Musee Indie Fest 2018 ini Sineas hebat ini ialah Dede Yonas Saputra juga berangkat sari mitologi Silampari, seorang peri dalam kepercayaan penduduk Musirawas zaman dulu. Dalam persepsi Dede, peri ini dapat menyerupai banyak wujud sesuai yang dikehendakinya, salah satunya dapat menjelma sebagai wanita cantik seperti bidadari. Itu juga dalih Dede menampilkan “Silampari” dalam gaun yang jauh dari kesan tradisional Musirawas.

Dikisahkan, seorang pemuda tampan pada zaman Kemerdekaan (1945) jatuh hati pada Silampari, padahal dia juga tengah menjalin hubungan dengan seorang noni (gadis keturunan Belanda). Film ini hanya menampilkan gerakan-gerakan dengan bahasa tubuh ini, tidak menampilkan komunikasi melalui tuturan-tuturan. Secara verbal dan “sound”, film ini mengambil jalan yang sama dengan karya Rifqi.

Secara umum, film-film yang dihadirkan memang mengetengahkan konten lokalitas yang berangkat dari mitologi dan lokalitas yang lain, namun dari segi keberceritaannya film-film ini memikul PR besar. Film-film idealis dan festival-oriented, bukan hanya menampilkan tafsir terbuka hendaknya, tapi juga mengetengahkan kadar keberceritaan yang mampu membius penonton—yang awam sekalipun, meskipun ini tentu saja tak dapat dipastikan. Diskusi pasca-pemutaran, sebagaimana yang saya duga, sebagian besar berisi curahan kebingungan penonton terhadap cerita-cerita dalam film. Bisa saja mungkin film-film ini diputar untuk penonton yang belum mapan dalam wawasan dan tontonan film, namun … menyaksikan bagaimana para sutradara menceritakan ulang sinopsis dan detail film mereka adalah pemandangan yang lucu!

Meskipun begitu, tetap saja, film-film yang dihadirkan mempu menghadirkan kebanggaan bagi saya, sebagai bagian penikmat malam itu, bahwa Lubuklinggau bisa bergema ke nasional, namun pemikiran kritis di atas sayang rasanya kalau saya pendam saja.

Bahwa kegiatan semacam SAF ini tentu patut diapresiasi dan dipuji, tentu kasus yang berbeda dengan sajian karya-karya yang seharusnya mampu memberikan kehangatan sehingga parade karya-karya bermutu ini memang memiliki alasan kuat untuk terus dinanti.**

M. Yazir Kidum, adalah Master of Arts di bidang linguistik dari UGM. Meminati berbagai disiplin kebudayaan.